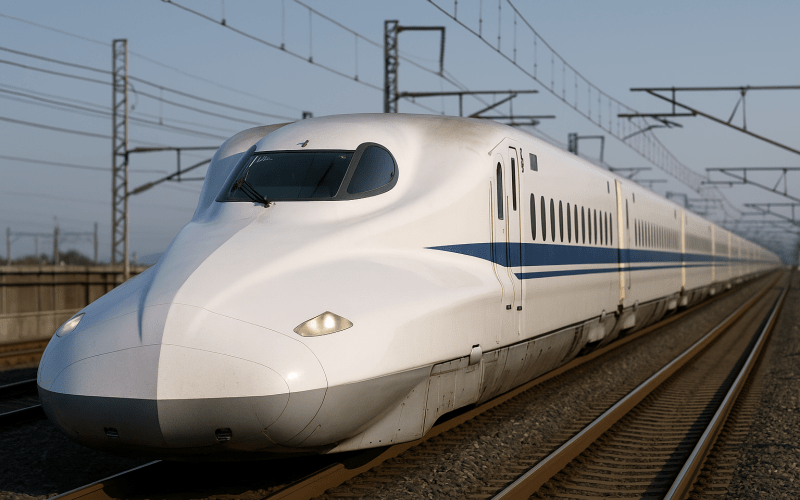

東海道・山陽新幹線は、東京から博多までをつなぐ日本の大動脈ともいえる新幹線路線。ビジネス出張でも旅行でも、何度も利用しているという方も多いかもしれません。でも、「のぞみ・ひかり・こだまの違いってなに?」「どの座席を選ぶと快適なの?」など、詳しい使い方まで知っている人は意外と少ないものです。

私自身も、最初は「なんとなく指定席をとればOK」と思って乗っていましたが、車両によって設備が違ったり、予約方法によって料金も変わることをあとから知って驚いたことがあります。

この記事では、東海道・山陽新幹線をもっと便利に、もっとスムーズに活用するための基本情報とちょっとしたコツをまとめてご紹介します。初めて利用する方にもわかりやすいように丁寧に解説していますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

東海道・山陽新幹線とは?基本情報と運行区間

どこを走っている?東京から博多までを結ぶ路線

東海道新幹線は、東京から新大阪までを結ぶ路線。山陽新幹線はその先の新大阪から博多までを結びます。つまり、2つをあわせると、関東・中部・関西・中国・九州地方をつなぐ長距離路線となっています。

このルートは、日本の中でももっとも利用者が多く、ビジネス利用と観光利用の両方で高い需要があります。平日も休日も多くの列車が運行しているため、時間の選択肢が多いのも魅力です。

筆者も出張のたびに利用していますが、本数が多いので「次の便でもいいかな」と思える余裕があるのがうれしいポイントです。

主要停車駅と乗り換えスポット

東海道・山陽新幹線の主要な停車駅には、東京、品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪、岡山、広島、小倉、博多などがあります。

特に名古屋や新大阪、岡山は在来線や他の新幹線との乗り換えが便利な駅としても知られています。筆者は京都で観光したあと、名古屋で友人と合流するといった乗り方をしたこともあります。複数都市を巡る旅行にもぴったりな路線ですね。

ビジネスにも観光にも使われる理由

この路線が多くの人に支持される理由は、利便性の高さにあります。

・都市間のアクセスがスムーズ

・早朝から深夜まで幅広く運行

・予約方法が豊富で柔軟に選べる

・駅周辺の施設も充実

旅行の移動だけでなく、会議やイベント出席などにも使いやすいのがポイント。筆者は朝一で東京を出発して、昼前に広島で商談をしたあと夕方には帰京…なんて経験もあります。まるで国内を横断するような感覚でした。

「のぞみ」「ひかり」「こだま」の違いを比較

東海道・山陽新幹線には、「のぞみ」「ひかり」「こだま」という3種類の列車種別があります。どれも同じ新幹線と思いがちですが、それぞれ停車駅や運行本数、所要時間が異なるため、用途に合わせた選び方が大切です。

のぞみ:最速で移動したい人向け

「のぞみ」は、東京〜新大阪間を約2時間30分で結ぶ最速タイプの新幹線です。主要駅にしか停車しないため、ビジネスなどで時間を優先したい方にとって非常に便利です。

筆者は急な打ち合わせが入った際、「のぞみ」の存在に何度も助けられました。たとえば、東京から名古屋までわずか1時間40分ほどで移動できるのは本当にありがたいです。

ただし、「のぞみ」は自由席の混雑率が高い時間帯もありますので、特に週末や連休は指定席の利用をおすすめします。

ひかり:混雑を避けたい・料金を抑えたい人に

「ひかり」は「のぞみ」よりも停車駅が多く、少し時間がかかりますが、そのぶん座席に余裕があったり、予約が取りやすかったりすることも。

「のぞみ」よりも少しだけ安く利用できる「ぷらっとこだま」のような割引商品が使える場合もあり、「とにかく安く新幹線に乗りたい!」という方にも選ばれています。

筆者も帰省シーズンなど混雑が見込まれる時期には、あえて「ひかり」を選んでゆったり座れる方を優先することもあります。到着が30分ほど遅くなるだけで、座って移動できるならそちらのほうがいいなと感じることもあります。

こだま:時間に余裕があるときや駅間利用に便利

「こだま」はすべての駅に停車する新幹線です。東京から新大阪までの所要時間は約4時間と長めですが、のんびり移動したい方や、途中駅を目的地にしている方にはぴったりです。

また、「こだま」は比較的空いていることが多いため、静かな空間で読書や仕事をしたい人にも好評です。

私自身、「今日はゆっくり景色を楽しみたいな」というときには「こだま」を選ぶことがあります。特に夕方の列車は車窓からの夕焼けがとてもきれいで、旅の時間をより豊かにしてくれます。

便利な使い方①:きっぷ・予約のコツ

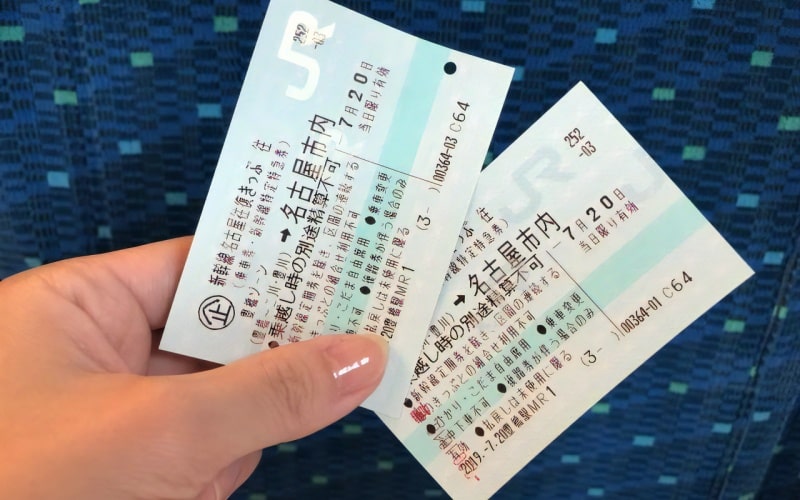

スマートEXとEX予約の違いとメリット

東海道・山陽新幹線をよく使う人にとって、「スマートEX」や「EX予約」はとても便利な予約方法です。スマホやPCから簡単に予約できるだけでなく、紙の切符が不要なので改札もスムーズに通れます。

「スマートEX」は年会費無料で使え、気軽に登録できるのが魅力。一方「EX予約」は年会費が必要ですが、運賃がさらに割引されるうえ、グリーン車の料金も通常より抑えられるのが特徴です。

筆者は以前、急に予定が変わって変更が必要になったとき、スマートEXの「予約の変更が何度でも無料」なのがとてもありがたかったです。紙の切符だと変更に手間がかかるので、ネット予約の快適さは一度使うと手放せません。

早割・株主優待・回数券は使える?

早めに予定が決まっている場合は、「早特」や「EX早特」などの割引きっぷをチェックしておきましょう。割引率は区間や日程によって異なりますが、通常料金よりもお得になることがあります。

また、JRの株主優待券や回数券も区間によっては使えるので、何度も同じ区間を利用する人にはおすすめです。

私も何度かEX早特を利用したことがありますが、通常より2,000円以上安くなったことがあり、その分旅先でちょっと贅沢なランチを楽しめました。

混雑する時期・時間帯の避け方

東海道・山陽新幹線はビジネス利用も多いため、平日の朝夕は特に混雑します。また、祝前日や週末、連休初日も自由席は混みやすいです。

そういった時期に移動する場合は、早めに指定席を予約するか、ひかり・こだまなどを活用するのも一つの手です。

筆者はお盆に帰省する際、指定席を1週間前にとっておいたおかげで、快適に移動できたことがあります。予定が決まったら、できるだけ早めの予約を意識するとストレスが減りますよ。

便利な使い方②:座席・設備の選び方

おすすめの座席位置(景色・静けさ・出入り口)

座席を選ぶとき、窓側にするか通路側にするか、前方か後方か…迷いますよね。

窓側(A席またはE席)はやはり人気です。特に東京〜名古屋間で「富士山が見える席」は一度は体験したいところ。E席側の進行方向左側に座ると、美しい富士山の姿を車窓から楽しめます。

また、静かに過ごしたいなら車両の中央寄りや最後尾付近の座席が狙い目です。乗降の際の人の出入りも少なく、落ち着いた時間が流れます。

筆者も何度か「静かに本を読みたいな」というとき、あえて最後尾の座席を選んだことがあります。景色を楽しみながら、ゆっくりとした時間を過ごせました。

コンセント・Wi-Fiの有無と対応車両

近年の新幹線車両では、各座席にコンセントが備え付けられている車両も増えてきました。特にN700AやN700Sの車両では、ほとんどの席でスマートフォンやPCの充電が可能です。

車両タイプによって異なりますが、窓側や最前列・最後列のみにあるケースもあるため、必要な場合は事前に確認しておくと安心です。

また、東海道・山陽新幹線では無料Wi-Fiサービスも導入されています。ただし、トンネル区間などで接続が不安定になることもありますので、動画視聴や大きなデータのやりとりは控えめにするとスムーズです。

私はパソコン作業をしたいときに、必ずコンセント付きの座席を予約しています。コードを気にせず作業できるのはとても助かります。

グリーン車や多目的室の活用シーン

「少しゆったりしたい」「特別な日だからちょっと贅沢したい」そんなときはグリーン車の利用もおすすめです。座席は広く、座り心地も抜群。ひざ掛けや読書灯がついている車両もあります。

また、車椅子利用の方や体調に不安がある方のために「多目的室」が設けられている車両もあります。こちらは事前予約が必要になることが多いため、該当する方は計画的な準備が大切です。

筆者は以前、ちょっと贅沢してグリーン車に乗ったとき、周囲が落ち着いていてとても静かで快適でした。移動中とは思えないほどリラックスできて、読書もはかどったのを覚えています。

便利な使い方③:駅・車内サービスを活用しよう

駅ナカグルメ・売店のおすすめ

東海道・山陽新幹線の主要駅は「駅ナカグルメ」も充実しています。特に東京駅や新大阪駅、名古屋駅はお弁当の種類も多く、乗車前に立ち寄るのが楽しみのひとつという方も多いのではないでしょうか。

筆者は名古屋駅に立ち寄ると、つい「みそカツサンド」や「天むす」を探してしまいます。ご当地グルメが詰まった駅弁は、車内での食事をちょっとした旅行気分にしてくれます。

また、売店では飲み物やお菓子、雑誌などもそろっており、必要なものがひと通りそろうのも便利なポイントです。

車内販売や自販機の場所

近年、車内販売を行っている列車は減少傾向にありますが、「のぞみ」など一部の列車ではワゴンによる販売が行われています。アイスクリームやコーヒー、軽食などが購入できるので、長距離移動では重宝します。

ただし、すべての列車で販売があるわけではないため、必要なものは事前に購入しておくのが確実です。また、一部車両には自動販売機が設置されている場合もあります。

私はかつて、飲み物を買い忘れて乗ってしまい、自販機のある車両まで移動して購入したことがあります。なるべく出発前に買い揃えておくと、余計な移動をしなくて済みますよ。

荷物の置き方やスーツケースの注意点

新幹線に大きな荷物を持ち込むときは、置き場所に注意が必要です。座席の足元や網棚に収まらないサイズの場合、指定席の最後尾にあるスペースを活用するのが一般的です。

また、現在は「特大荷物スペース付き座席」を事前に予約するルールになっているため、大きめのスーツケースを持っている方はその点にも注意が必要です。

筆者も、旅行先で買い物をしすぎてスーツケースがパンパンになった経験があります。後方座席を指定しておいて助かりました。荷物が多くなる予定のときは、座席選びも工夫しておくとスムーズです。

実際に使って感じた便利ポイントと注意点

これまでに何度も東海道・山陽新幹線を利用してきた筆者の視点から、特に印象に残っている便利なポイントや「これは気をつけたほうがいいかも」という注意点をいくつかご紹介します。

時間のコントロールがしやすい

東海道・山陽新幹線は、1時間に何本も走っている時間帯が多く、少し早めに駅に着いたときや予定が急に変更になったときにも柔軟に対応できるのが強みです。

私は以前、打ち合わせが早く終わった日に「1本早いのぞみ」に予約を変更して帰ったことがあります。スマートEXのアプリでサッと変更できるので、時間を有効に使えてとても助かりました。

到着後すぐに行動しやすい

新幹線の停車駅は大都市が多く、駅周辺にはビジネス街や観光地が集まっています。そのため、目的地までの移動も比較的スムーズです。

東京駅や新大阪駅、名古屋駅は構内も広くてやや複雑ですが、案内板やアナウンスが充実しているので迷うことは少ないと思います。

とはいえ、慣れていない駅ではあらかじめ構内図をチェックしておくと安心です。私も初めて名古屋駅に降りたときは、「太閤通口」と「桜通口」の違いに少し戸惑いました。

注意したいポイント:乗車位置とホームの混雑

新幹線ホームでは、車両ごとに乗車位置が決まっています。とくに指定席やグリーン車は乗る車両番号に合わせてホームで並ぶ必要があるため、乗車前にしっかり確認しておきましょう。

また、朝夕のラッシュ時や観光シーズンはホームが混雑することもあります。エレベーターやエスカレーター周辺は特に人が集まりやすいので、時間に余裕をもって移動するのがポイントです。

車内の静けさやマナーへの配慮

新幹線では静かに過ごしたい方が多いため、電話や大きな声での会話は避けるのが基本的なマナーです。

筆者は仕事中の移動でパソコンを使うこともありますが、静かな環境なのでとても集中しやすいと感じています。そのぶん、周囲への配慮も忘れずにいたいですね。

まとめ:東海道・山陽新幹線を上手に使って快適な移動を

東海道・山陽新幹線は、東京から博多までを一直線につなぐ、日本を代表する長距離交通手段です。「のぞみ」「ひかり」「こだま」といった列車の違いや、それぞれの特徴を理解することで、自分の目的にぴったり合った移動手段を選ぶことができます。

さらに、スマートEXや早割きっぷの活用、座席の選び方、駅ナカ施設の利用など、少しの工夫で移動時間をもっと快適に、もっと有意義にできることも分かってきました。

私自身も、最初は「とりあえず新幹線に乗る」という感覚で利用していましたが、回数を重ねるごとに「こういう座席のほうが落ち着くな」「この駅は食べ物を先に買っておくといいな」といった小さな発見を積み重ねていくうちに、より満足度の高い移動ができるようになりました。

この記事が、これから東海道・山陽新幹線を利用する方にとって、少しでも役に立てばうれしいです。移動時間をただの「移動」に終わらせず、自分にとって心地よいひとときにするために、ぜひ今日ご紹介したポイントを参考にしてみてくださいね。

新幹線は、ただの交通手段ではなく「旅の一部」。その時間をどう使うかで、全体の満足度も変わってくるはずです。