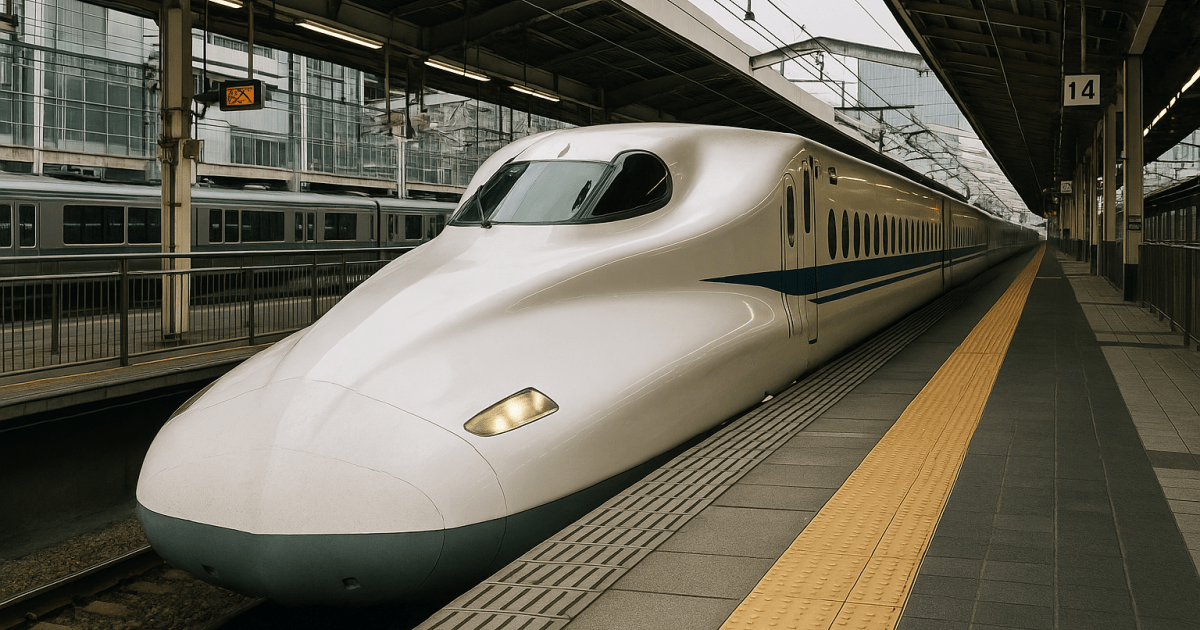

新幹線での移動はとても便利ですが、「途中で降りたくなったらどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?特に長距離移動では、途中の観光地に立ち寄りたい、あるいは急な用事で一度駅を出たいということもあるかもしれません。そんなときに気になるのが「途中下車」のルールです。

私自身、初めて途中下車を検討したときは「勝手に降りたら無効になるのでは?」と不安になりました。でも、きちんとルールを知っておけば、意外と柔軟に旅の予定を組むこともできるとわかったんです。

この記事では、新幹線における途中下車のルールや、どういう場合に認められるのか、逆にできないケースはどんなときかなどを、実体験を交えながらやさしく解説していきます。初めての方でも理解しやすい内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

途中下車とは何か?基本の意味を知ろう

「途中下車」というのは、目的地までの切符を持っている途中で一度駅の外に出ることを指します。特に長距離移動の際、「一度外に出たいな」という状況になることもありますよね。

たとえば、東京から博多までの切符を持っていて、途中の京都で一度駅を出て観光したい、というケース。これが途中下車です。

ただし、どんなときでも途中下車できるわけではなく、いくつかの条件があります。私も初めて調べたときは「こんなに細かいルールがあるんだ!」と驚いたのを覚えています。

途中下車の制度は、列車移動の自由度を高めてくれる制度ですが、ルールを知らずに使おうとすると、トラブルの原因にもなりかねません。ぜひ基本を押さえておきましょう。

途中下車できるケースと条件

途中下車が認められるのは、主に以下のような条件を満たす場合です。

1. 片道の営業キロが101kmを超える場合

途中下車ができるかどうかは、「営業キロ」という基準に大きく左右されます。営業キロとは、実際の移動距離に基づいて設定された運賃計算上の距離のこと。

片道101kmを超える乗車券を持っている場合、途中下車が可能となるのが基本ルールです。たとえば、東京~静岡(約180km)などは途中下車が可能な切符になります。

逆に、東京~小田原(約83km)など、100km以下の乗車券では途中下車できません。ここは見落としやすいポイントです。

筆者の体験として、名古屋~大阪間を途中の京都で一度降りようとしたとき、「あれ、これって途中下車できるんだっけ?」と不安になって駅員さんに確認しました。そのときの丁寧な説明がきっかけで、距離の条件をしっかり意識するようになりました。

2. 有効期間内であること

切符には「有効期間」というものがあります。たとえば、200kmまでなら2日間、400kmまでなら3日間……といった具合です。

この有効期間中であれば、途中下車後も引き続き乗車することができます。ただし、有効期間を過ぎてしまうと残りの区間は無効になります。

以前、旅行中に途中で観光を楽しみすぎて、翌日に乗ろうと思ったら「有効期限が切れています」と言われたことがあります。そのときは再購入になってしまい、ちょっとショックでした。

3. 自由席利用や未指定の切符の場合

指定席付きの特急券は、途中で下車した時点で無効になることがあります。つまり、再び同じ席に戻ることはできない仕組みなんです。

なので、「自由席で途中下車する」という選択が現実的。指定席にこだわらず、自由に乗れるスタイルが途中下車向きとも言えます。

私は旅先のグルメを楽しみたい派なので、自由席の方が気楽に途中下車してランチを楽しんだあと、また乗れるのがうれしいです。

途中下車できないケースに注意しよう

途中下車ができない場合もあるので、事前に確認しておきたいポイントです。

1. ICカード乗車の場合

SuicaやICOCAなど、ICカードを使って新幹線に乗る場合は、途中下車はできません。これはICカードが区間ごとに自動的に精算される仕組みのためです。

ICで入場して途中で出場すると、そこで一度旅程が終了したと見なされます。なので、再入場する場合は新たな運賃が必要になることに。

私は一度、スマートEXで予約してICで乗っていた際に、途中下車したくなって駅員さんに聞いたところ、「ICは途中下車扱いできないんですよ」と言われました。

2. 割引切符・企画乗車券を使っている場合

「〇〇きっぷ」や「週末パス」など、特別なルールが設定されている乗車券は、途中下車ができない場合があります。

その理由は、割引の条件として「途中で降りないこと」が含まれているケースが多いからです。お得な分、制限があると考えるとわかりやすいですね。

私は以前、「青春18きっぷ」の感覚で別の企画切符を使ったとき、途中で出ようとしてストップされたことがあります。「青春18きっぷ」とは、JRの普通列車に限って全国どこでも1日乗り放題となる、期間限定のフリーパスのような切符です。自由に途中下車できるため、気軽な旅を楽しめるのが魅力です。その感覚のまま企画切符を使ってしまったのですが、途中下車が認められていないタイプだったため、改札で止められてしまいました。それ以来、企画切符の注意書きは必ず読むようにしています。

途中下車の方法と手順

途中下車をするときには、いくつかの手順やポイントがあります。慣れていないと不安になりますが、やり方を知っておけばスムーズです。

1. 改札で駅員さんに伝える

途中下車をする場合、改札を出るときに自動改札を使わず、有人改札を利用するのがおすすめです。理由は、途中下車可能かどうかを確認してもらえるからです。

私も最初は自動改札に通そうとして止められてしまい、ちょっと焦りました。今では必ず有人改札で「途中下車したいんですが」とひと言添えるようにしています。

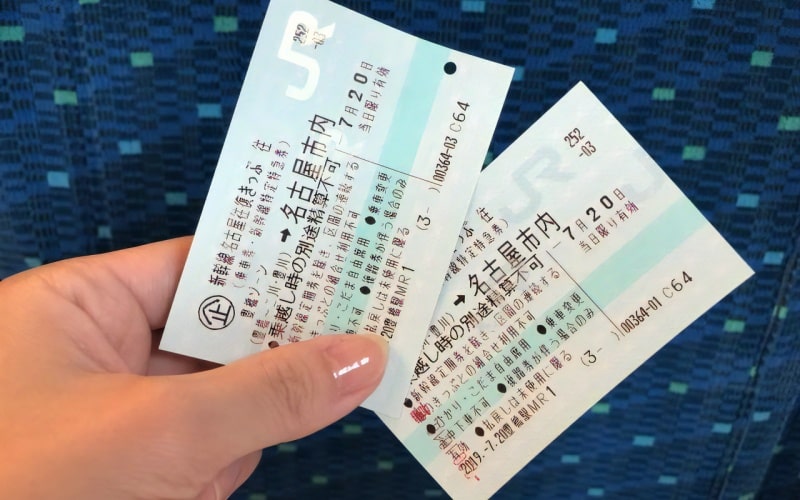

2. 切符の確認とスタンプ

途中下車すると、駅員さんが切符にスタンプを押してくれることがあります。これは「途中下車済み」の証明で、次に乗るときにも必要な場合があるため、大切に保管しましょう。

スタンプをもらうことで旅の思い出にもなりますし、私はつい旅ノートに貼ってしまいます。自分だけの記録にもなるのがちょっとうれしいです。

3. 再乗車のときの注意

途中下車後、再び列車に乗る際には、同じ切符を使って再入場できます。ただし、有効期間内であることや、自由席の場合などの条件に注意してください。

また、駅によっては再入場の手続きを有人改札で行う必要があります。私は以前、自動改札に通そうとしてエラーになり、あわてて係員さんのところへ行った経験があります。人に聞くのが一番確実ですね。

まとめ:途中下車ルールを知って自由な旅を

途中下車は、新幹線の切符をうまく活用することで、旅の自由度をぐっと広げてくれる選択肢です。ただし、ルールや条件を知らないと「こんなはずじゃなかった」と後悔することもあるかもしれません。

片道101km以上、自由席や有効期間などのポイントをしっかり押さえておけば、途中下車は意外と気軽にできるものです。有人改札を通る、スタンプを大切に保管するなどの小さな工夫も、旅をスムーズにしてくれます。

私も初めて途中下車を試したときは緊張しましたが、今では旅の楽しみのひとつになっています。途中の駅で地元グルメを楽しんだり、お土産を買ったりできるのは、長距離移動ならではの魅力です。

ぜひ、途中下車のルールを覚えて、あなただけの寄り道旅を楽しんでくださいね。