新幹線を見送りたいときや、ちょっとホームで写真を撮りたいときに便利なのが「新幹線入場券」です。でも、「どうやって買うの?」「どこまで使えるの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。特に初めて利用する場合、券売機の操作やルールが分かりにくく感じることもありますよね。

この記事では、新幹線入場券の基本から、買い方、使い方、気をつけたいポイントまでをやさしく解説します。東京駅や西日本エリアなど、地域ごとの特徴も紹介しながら、スムーズに利用できるコツをまとめました。

読み終わるころには、入場券の仕組みがスッキリわかり、自信を持って改札を通れるようになりますよ。

新幹線入場券とは?基本をおさらい

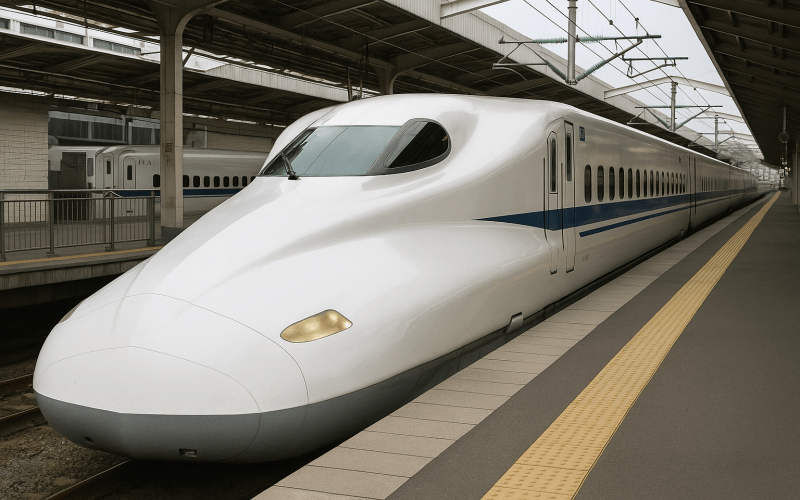

新幹線の入場券とは、ホームに入るための専用チケットです。乗車はできませんが、見送りや出迎え、車両の見学などに使えます。駅構内に入って、新幹線の発着を間近で楽しめるのも魅力のひとつですね。

入場券には一般的な「入場券」と、一部の駅で導入されている「時間指定入場券」などの種類があります。基本的には発売駅の新幹線ホームに入るためのもので、有効時間は2時間以内と決められています。

料金は大人150円〜200円程度が一般的で、駅によって異なる場合もあるため、あらかじめ確認しておくとスムーズです。

入場券の買い方と手順

駅の券売機での購入方法

ほとんどの駅では、自動券売機を使って簡単に入場券を購入することができます。まずはタッチパネルのメニューから「入場券」や「その他のきっぷ」といった項目を選択し、そこから「新幹線入場券」を選びます。その後、人数や年齢区分(大人・子どもなど)を入力し、金額を確認して支払いに進みます。

支払い方法は現金に加えて、クレジットカードや交通系ICカード(Suica・ICOCAなど)に対応している券売機も多くあります。画面に沿って操作を進めれば、初心者の方でも問題なく購入できます。

なお、券売機の画面には多言語対応のボタンがあることも多く、外国人旅行者にも利用しやすい設計となっています。券売機の種類によっては、領収書の発行や、おつりの受け取り方法が異なる場合があるため、画面の指示をよく確認しながら操作するとスムーズです。

みどりの窓口で購入する場合

窓口でも入場券を購入することができます。特に、初めて利用する方や、券売機の操作に自信がない方にとっては、駅員さんとのやり取りのほうが向いているかもしれません。「入場券をお願いします」と伝えるだけで、丁寧に対応してもらえます。

また、複数人分のチケットをまとめて購入したい場合や、子ども用・高齢者用などの区分に関して確認したいときにも、窓口なら詳しい説明を受けることができて便利です。

さらに、駅によっては観光客向けのパンフレットや、構内マップを併せて案内してくれることもあるので、初めて訪れる駅では特に心強い存在です。

券売機が混雑している時間帯でも、窓口を活用することでスムーズに入場券を入手できることがあります。ただし、行列ができやすい駅や時間帯もあるため、余裕をもって利用するのがポイントです。

交通系ICカードでの入場の可否

一部の駅ではSuicaやICOCAなどの交通系ICカードを利用して入場することが可能です。これは、ICカードを自動改札機にタッチすることで、紙の入場券を購入せずにホームへ入ることができる便利な方法です。ただし、この仕組みが導入されているのは限られた駅にとどまっており、全国すべての駅で使えるわけではありません。

さらに、ICカードを利用する場合、専用の改札口(IC専用改札)を通る必要があるため、通常の改札では対応していないことがあります。ICカードでの入場が可能かどうかは、事前に駅構内の案内表示を確認するか、駅員さんにたずねるのが確実です。

また、入場の記録はカードに残るため、入退場の際には必ず正しい手順でタッチする必要があります。万が一、タッチ忘れや入退場の不備があると、次回の利用時にエラーが発生することもあるため注意しましょう。

ICカードを使う際は、入口と出口の両方できちんとタッチし、エラー音などが鳴らないか確認するのがおすすめです。

ホーム上の券売機の使い方

一部の大きな駅では、ホーム階にも自動券売機が設置されている場合があります。これは乗車前の利便性を高めるためで、特に利用者数の多い駅では構内の移動時間を短縮するのに役立っています。

ただし、こうしたホーム階の券売機は、主に乗車券や特急券、指定席券などを販売する目的で設置されていることが多く、入場券を取り扱っていないケースも少なくありません。そのため、入場券の購入を目的としてホーム階の券売機を利用しようとすると、メニューに見当たらず戸惑ってしまうことがあります。

また、駅の構造によってはホーム階への移動に時間がかかる場合もあり、混雑時や列車の発着が多い時間帯にはゆっくり券売機を操作できないこともあるため注意が必要です。

こうした点を踏まえて、入場券を購入する際は、できるだけ改札の外にある一般的な自動券売機を利用するのがおすすめです。そちらの方が操作に余裕があり、入場券メニューもわかりやすく表示されていることが多いですよ。

入場券を購入できる条件

入場券は、改札を通ってから2時間以内に退場することが前提とされています。これは、駅構内の混雑を避けたり、乗車するお客さまとの区別を明確にするためのルールです。入場券の目的はあくまで、見送りや出迎え、車両の撮影、構内の散策といったホーム上での短時間の滞在に限定されています。

そのため、入場券では列車に乗車することはできませんし、ホーム以外のエリア(たとえばコンコースの外側や他のホーム)へ自由に移動することも制限されている場合があります。駅によっては特定のホームのみが対象となっており、使用できるエリアに制限が設けられていることもあるので、利用前に駅構内の掲示や駅員の案内を確認すると安心です。

また、混雑が予想される土日祝日や大型連休、イベント開催時などは、駅の判断で入場券の販売を一時的に中止したり、時間帯を制限したりすることがあります。安全で快適な駅利用を保つための措置であり、利用者としても混雑を避けるために、事前の情報収集や時間に余裕を持った行動が求められます。

入場券を使うときのポイント

改札での通り方とルール

入場券を使って改札を通る際は、通常の乗車券と同じように自動改札機に通すだけで問題ありません。入場の際は、券を差し込むとゲートが開き、ホームへと進むことができます。出口でも同様に、自動改札機に券を入れると、問題がなければスムーズに退場できます。

ただし、入場時と退場時で異なる改札を使う場合は、券の取り忘れや改札エラーに注意が必要です。特に複数の改札がある大きな駅では、どこから出たか分からなくなってしまうこともあるので、改札の位置を覚えておくと安心です。

ICカードを使って入場する場合も、通常の乗車と同様にタッチするだけでOKですが、改札通過時のピッという音をしっかり確認することが大切です。音が鳴らなかったり、赤いランプが点灯した場合は、タッチに失敗している可能性があるので、すぐに駅員に相談しましょう。また、タッチのタイミングが早すぎたり、カードケースごとタッチすると読み取りエラーになることもあるため、ICカードはケースから取り出してしっかりとセンサーにかざすようにしましょう。

こうした基本的なルールを知っておくと、焦ることなく落ち着いて改札を通ることができます。

混雑時の対応のコツ

行楽シーズンや大規模なイベントが開催される時期には、駅を訪れる人の数が普段よりもぐっと増えます。その影響で、新幹線の入場券を購入しようとする方も非常に多くなり、券売機には長い列ができることがあります。とくに人気のある新幹線車両の発車時間前や、朝の時間帯、週末の午後などは混雑しやすいので、可能であればピークの時間を避けて行動するとスムーズです。

券売機の数には限りがあり、特に改札付近の機械は集中しやすいため、あらかじめ場所を確認しておくのもよいでしょう。また、混雑していると券売機の操作に焦ってしまいがちですが、落ち着いて画面の案内に従うことが大切です。

さらに、駅によっては混雑緩和のために入場券の販売を一時的に中止することがあります。このような制限は突然実施されることもあるため、事前に駅の公式サイトや交通案内アプリで販売状況をチェックしておくとよいでしょう。駅構内にも案内表示や放送があることが多いので、こまめに情報を確認することをおすすめします。

見送りやホーム利用時の使い方

家族や友人をホームで見送ったり、旅立つ姿を見届けたりする際には、新幹線の入場券がとても役立ちます。乗車はしないけれどホームに入りたいとき、たとえば子どもが新幹線に初めて乗る場面を見守りたいときや、久しぶりに会う友人との別れをしっかり見送りたいときなど、入場券があればホームまで同行できます。

また、写真撮影の目的でも活用されることが多く、鉄道ファンだけでなく、旅行の記念に家族や友人と新幹線の前で写真を撮るという方にも人気です。タイミングを見て、ホームに停車中の車両と一緒に写真を撮れるのは、特別な思い出になりますよね。

ただし、ホーム上では他の乗客や列車の運行に支障をきたさないよう注意が必要です。列車の進入・出発時に立ち止まったり、大きな荷物で通路をふさいだりしないよう気をつけましょう。駅によっては見送り用のエリアが設定されていることもあるので、そういった案内に従って行動することが大切です。

購入後の過ごし方とルール

改札内でできること・できないこと

入場券で入った場合、売店や自動販売機などの施設を利用することはできます。たとえば、出発前に飲み物や軽食を買ってお見送りする相手に渡すこともできますし、自分用にちょっとしたスナックを購入してホームでの時間をゆったり過ごすこともできます。駅構内には期間限定のお土産屋さんや地域の特産品を扱う売店もあるため、ちょっとした観光気分も味わえるかもしれません。

ただし、入場券では列車に乗ることはできませんし、空いている席があっても指定席や自由席に座ることはできません。座席に座って休憩することは控えましょう。ホーム内のベンチなど、誰でも使える場所で過ごすのがマナーです。

また、滞在できる時間は発券後2時間以内と明確に決められています。うっかり時間を超えてしまうと、退場の際にトラブルになる可能性がありますので、改札を通った時間を確認し、時間に余裕を持って行動するようにしましょう。駅によっては、時間超過時に追加料金が発生するケースもあるため、あらかじめ駅構内の案内表示や入場券の注意書きをよく読んでおくことをおすすめします。

入場券と乗車券の違い

入場券は新幹線ホームまで入ることができるだけのチケットで、あくまで列車に乗車せずに駅構内の一部を利用するためのものです。たとえば、家族や友人を見送るためにホームまで行きたいときや、鉄道ファンが車両を撮影するために構内へ入場したいときなど、乗車を目的としない利用に適しています。有効時間は通常2時間で、限られたエリアのみ利用可能です。

一方、乗車券は実際に新幹線に乗るために必要なチケットで、指定の区間を移動することができます。乗車券には自由席が利用できるものもあれば、さらに快適に過ごせるように座席指定券やグリーン券などを追加することで、座席を確保することもできます。

このように、入場券と乗車券は用途や利用範囲が大きく異なります。間違えて入場券だけ購入してしまうと、列車に乗れず困ってしまうこともあるので、事前にどちらの券が必要かを確認しておくことが大切です。特に初めて新幹線を利用する方は、駅員さんに相談しながら購入すると安心です。

長時間滞在を避ける理由

入場券の有効時間を超えてしまうと、駅の自動改札でエラーが発生することがあり、その場合は係員のいる窓口で対応を求められることになります。場合によっては、追加料金や精算が必要になるケースもあるため、時間管理には十分注意が必要です。特に混雑している駅では、退場の際に改札前で立ち止まると他の利用者の迷惑になることもあるので、スムーズな退出を心がけましょう。

また、入場券は短時間のホーム利用を目的としたチケットなので、長時間にわたってホームにとどまることは避けたいものです。長居をしてしまうと、混雑を助長したり、乗車予定の利用者の妨げになる可能性があります。駅側でも混雑を避けるために、有効時間を守っての利用をお願いしています。

入場時間から余裕をもってスケジュールを立てることで、改札の出入りにも焦らず対応できますし、安心して過ごすことができます。駅構内の時計やスマートフォンなどでこまめに時間を確認しながら、気持ちのよい駅の利用を心がけましょう。

エリア別:入場券利用の特徴

東京駅での入場券の特徴と制限

東京駅では、入場券の利用にあたっていくつかの制限や注意点があります。まず、入場券の使用は原則として可能ですが、時間帯や駅構内の混雑状況によっては一時的に販売が中止されたり、入場自体が制限されることもあります。特に土日祝日や観光シーズン、年末年始、お盆、イベント開催時期などは、構内が非常に混雑するため、入場券の利用には十分な注意が必要です。

また、平日の朝夕ラッシュ時は通勤・通学の利用客が多く、ホームが混み合う時間帯になるため、見送りや写真撮影などの目的での入場は控えるよう呼びかけられる場合もあります。混雑状況に応じて駅係員の指示があることもありますので、案内表示や放送にも注意を払うようにしましょう。

加えて、東京駅は複数の鉄道会社が乗り入れているため、新幹線ホームの利用ルールにも違いがあります。たとえば、東海道新幹線ホーム(JR東海管轄)では、他のJR東日本の新幹線ホームとは異なる入場方法や制限が設けられている場合があります。ICカードでの入場可否や対応券売機の場所なども異なることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

関西・西日本エリアでの利用の注意点

新大阪や博多をはじめとした西日本の主要な新幹線駅でも、入場券を利用してホームに入ることが可能です。これらの駅では観光やビジネスでの利用が多く、見送りや写真撮影を目的とした入場券のニーズも高い傾向にあります。各駅での導線や設備は異なるため、駅ごとの特徴を理解しておくとスムーズに利用できます。

たとえば、新大阪駅では東海道・山陽新幹線が交差する大きなハブ駅であり、券売機や案内表示が多言語対応になっている場所もあります。一方、博多駅では駅ビルと直結していてショッピング施設も充実しているため、ホームに入場する前後での時間も楽しめるのが特徴です。

ただし、交通系ICカード(ICOCAやSUGOCAなど)での入場が可能かどうかは駅によって異なり、全ての改札で対応しているとは限りません。また、自動券売機の配置場所や操作方法も若干異なるため、利用前には各駅の案内板や構内図を確認するのが安心です。わからない場合は、近くの駅員に声をかければ丁寧に教えてくれますよ。

入場券の活用例とマナー

写真撮影や見送り時の活用シーン

鉄道ファンにとって、入場券はお気に入りの車両を間近で撮影できる貴重なチャンスでもあります。とくに、最新の新幹線車両の外観や、発車する瞬間の迫力ある様子をカメラに収めたいという方にとっては、ホームに入れること自体が大きな魅力です。普段はなかなか見られない車両のディテールや、駅構内での整備風景、乗務員の動きなども観察できる場面があり、より深く新幹線の魅力に触れることができます。

また、撮影目的だけでなく、家族や友人を見送る際にも入場券は便利です。ホームの端まで一緒に歩いて、扉が閉まるその瞬間までしっかりと見送れるのは、改札の外からでは味わえない体験です。特に子どもや高齢の方など、乗車する側にとっても安心感があるでしょう。

さらに、鉄道旅行の思い出づくりにもぴったりです。ホームで撮った一枚の写真が、旅の大切な記録になることもあります。駅の照明や列車のデザインを活かした構図での撮影など、ちょっとした工夫でより印象的な写真が撮れるのも楽しみのひとつです。

入場券利用時に気をつけたいマナー

他の利用者に迷惑がかからないよう、大きな荷物を持ち込んで通路をふさいだり、ホーム上で長時間立ち止まって列車の進行や乗客の移動を妨げるような行為は避けましょう。特に乗降口付近では、少しの行動が混雑や遅れの原因になることもあります。

写真を撮る場合も、三脚や自撮り棒などの大型機材は周囲の通行を妨げる可能性があるため、利用を控えるか、駅のルールに従って使用してください。また、列車が入線する直前や出発直後などの時間帯は、駅員や乗客の動きが活発になるため、安全のためにも立ち止まる位置や撮影姿勢に十分注意しましょう。

静かに、周囲に配慮しながら行動することが大切です。ホーム上では必要以上に大声で会話したり、走ったりせず、すべての人が気持ちよく駅を利用できるよう意識して行動しましょう。

まとめ:新幹線入場券を使いこなそう

新幹線入場券は、見送りやホーム見学など、普段はなかなか立ち入ることのできない新幹線ホームを体験できる便利なチケットです。車両の迫力を間近で感じられたり、家族や友人をしっかり見送れたりと、駅でのひとときを特別な時間に変えてくれます。入場券というと一見地味に思えるかもしれませんが、ちょっとした非日常を味わう手段として、鉄道ファンだけでなく多くの人に親しまれています。

この記事では、入場券の買い方から使い方、そして気をつけたいマナーまでを丁寧にご紹介しました。駅や時間帯によっては制限があることもありますが、基本を押さえておけば戸惑うことなく使えるはずです。また、改札内では限られた時間しか過ごせませんが、その中でも売店やベンチ、撮影スポットなどを上手に活用すれば、短時間でも充実したひとときになるでしょう。

大切なのは、他の利用者への配慮を忘れず、ルールを守って行動すること。入場券を上手に使えば、駅の利用がより楽しく、思い出深いものになります。ぜひ次のお出かけの際には、新幹線入場券の活用を検討してみてくださいね。