私たちが何気なく使っている「のぞみ」「ひかり」「こだま」などの新幹線の名前。実はそれぞれに深い意味や歴史が込められていることをご存じでしょうか?

普段は気に留めることの少ない列車名ですが、その由来を知ることで、新幹線の旅がぐっと奥深く、特別なものに変わります。

本記事では、新幹線という高速鉄道の基本から始まり、名前に隠された想いや地域とのつながり、そして未来に向けた進化までをやさしく解説していきます。

初心者の方でもわかりやすく、読み進めるうちに「へえ、そうだったんだ」と思える発見がたくさん詰まっています。新幹線に乗るのがちょっと楽しくなる、そんなきっかけになるはずです。

新幹線とは?その基本をおさらい

そもそも「新幹線」とは何か?

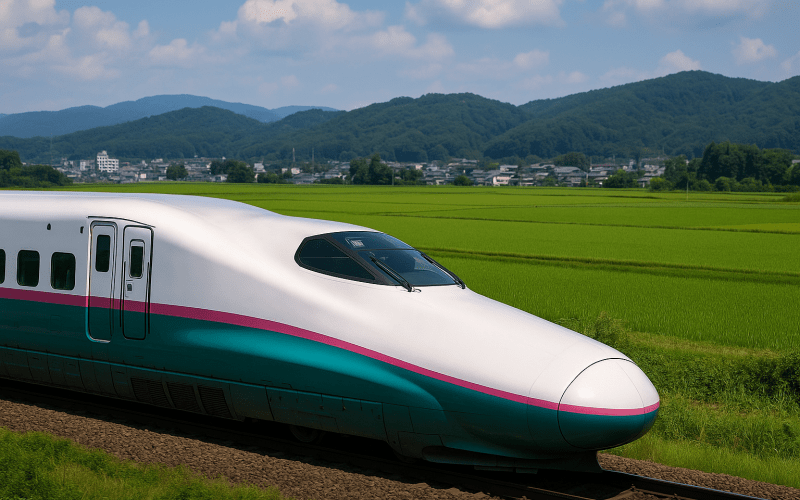

新幹線とは、日本全国を高速で結ぶ鉄道システムのことを指し、特に東京と主要都市を短時間で行き来できる交通手段として多くの人に利用されています。通勤や出張、観光など、さまざまな目的で幅広い世代に親しまれており、時間を有効に使える移動手段として定着しています。

「新幹線」という言葉は「新しい幹線鉄道」という意味の略で、従来の在来線とは異なるルートを使用し、高速走行に対応した専用の線路を走行する列車を指します。また、専用の駅や車両、運行システムも新幹線用に整備されており、在来線との違いがはっきりとしています。

このように、新幹線は単なる「速い列車」ではなく、日本の交通インフラを支える大きな柱の一つといえる存在です。

初めて走った新幹線とその背景

1964年、東京オリンピックの開催にあわせて「東海道新幹線」が開業しました。この新幹線は、当時の交通事情を一変させるような画期的な存在として登場し、日本国内外から大きな注目を集めました。開業当初は「夢の超特急」とも呼ばれ、最高時速210kmという当時としては非常に速いスピードで走行し、多くの人々を驚かせました。

それまで長時間を要していた東京ー大阪間の移動時間が大幅に短縮されたことで、ビジネスや観光のあり方にも変化が現れました。また、沿線地域の発展にもつながり、新幹線は単なる移動手段にとどまらず、経済や社会全体にも影響を与える存在となっていきました。

その後も新幹線は改良や延伸を重ねながら、全国各地に路線を広げています。山陽新幹線、東北新幹線、九州新幹線など、地域ごとのニーズに合わせて路線が整備され、現在では日本の広い範囲で多くの人に利用される鉄道網として定着しています。

日本の交通を変えた高速鉄道の誕生

新幹線の登場によって、それまで何時間もかけて移動していた遠方の都市にも、短時間でアクセスできるようになりました。この変化は、人々の生活スタイルや働き方に大きな影響を与えました。

たとえば、日帰り出張が可能になったことで、ビジネスの機会が広がり、地方での会議や商談もよりスムーズに行えるようになりました。また、旅行においても、移動時間が短縮されたことで、観光に使える時間が増え、目的地での滞在をより充実させることができるようになりました。

新幹線は、時間の制約を軽減することにより、個人のライフスタイルにも新たな選択肢をもたらしました。週末に遠方の地域を訪れる家族旅行や、趣味のために地方へ出かけるといった、気軽な移動が日常の一部となったのです。

このように、新幹線は単なる交通手段ではなく、人々の移動の自由度を高め、社会全体の行動範囲を広げる大きなきっかけとなりました。

「のぞみ」「ひかり」「こだま」名前の意味と由来

「こだま」:最初に誕生した名前の由来

新幹線の列車には、それぞれ特徴を表す愛称がつけられており、利用者にもわかりやすく、親しみやすい名前として活用されています。その中でも「こだま」は、1964年の東海道新幹線開業当初から使われている歴史のある名称で、最初に登場した愛称として知られています。

「こだま」という言葉は、山々に向かって発した声や音が反響して戻ってくる自然現象を指し、日本人には古くからなじみのある表現です。この名前には、列車の走行音が山にこだまするように遠くまで届く存在であってほしいという願いが込められているとされています。

また、速さだけではなく、やさしく響き渡るイメージもあわせ持ち、当時の新幹線がもたらす未来的で希望に満ちた印象を象徴していたとも言われています。「こだま」は現在でも、各駅停車タイプの新幹線として親しまれており、移動手段としてだけでなく、その名称に込められた日本らしさも受け継がれています。

「ひかり」:次世代の速達列車としての意味

「ひかり」は「こだま」よりも速く、限られた主要駅のみに停車する速達タイプの列車として登場しました。名前の由来は、「光のように速く走る」というイメージから来ており、その名のとおり、まさに瞬時に駆け抜けるようなスピード感を感じさせます。

登場当時は、新幹線の中でも最速の列車として注目を集め、ビジネスマンや急ぎの旅行者にとって便利な選択肢として広く利用されました。

また、「ひかり」という言葉には、前向きで明るい印象があり、新しい時代の幕開けを象徴する名前としても受け入れられました。この列車の運行により、長距離の移動時間がさらに短縮され、首都圏と関西圏を結ぶ人の流れに新たな変化をもたらしたといわれています。

今日では「のぞみ」に最速の座を譲ったものの、主要な列車として今も活躍し続けており、その歴史的な意味とともに、多くの人に親しまれています。

「のぞみ」:さらに速く、さらに未来を目指して

「のぞみ」は1992年に誕生し、それまで最速とされていた「ひかり」よりもさらに速く、より少ない停車駅で運行されることで注目を集めました。

「のぞみ」は主要都市のみを結び、東京ー新大阪間を最短で移動できる列車として設計されています。このことにより、ビジネスでの利用者を中心に高い需要を獲得し、現代の新幹線の象徴的な存在となりました。

「のぞみ」という名前には、「希望」や「願い」といった前向きな意味が込められており、日本の未来に対する明るいビジョンや人々の思いを表現しています。

また、スピードだけでなく、効率や機能性を重視した列車という側面からも、その名前には「より良い移動体験を目指す」というメッセージが感じられます。

開業から年月を経た現在でも、「のぞみ」は多くの乗客に利用されており、東海道新幹線の中心的な役割を担っています。その存在は、ただの移動手段にとどまらず、日本の交通文化と技術の進化を体現する存在として、高く評価されています。

他にもある!ユニークな新幹線の名前たち

「つばさ」「やまびこ」など、地域色のある名前

東北・上越・山形・秋田新幹線などには、それぞれ地域にちなんだ個性的な名前がつけられており、利用者にとって親しみやすく、地元とのつながりを感じられる工夫がされています。

「つばさ」は、軽やかに空を舞う翼のようなイメージを持たせた名前で、山形新幹線のスピード感としなやかさを象徴しています。一方、「やまびこ」は山々に響き渡る反響音を意味し、東北地方の豊かな自然環境や風景と調和するようなイメージを表しています。

さらに、「とき」「はくたか」「かがやき」といった名前も地域の歴史や文化に由来しており、「とき」は新潟県の県鳥である朱鷺にちなんで名づけられました。「はくたか」は北陸の伝統と速さを融合させた印象を与え、「かがやき」は明るく輝く未来への希望を込めた名前です。

このように、新幹線の愛称にはそれぞれの路線や地域の個性を反映した意味合いが込められており、列車の名前を見るだけでも、その地域の魅力に触れることができるようになっています。

どの名前も、単なる移動手段としての機能性を超えて、その列車に乗る体験をより印象深いものにしてくれる存在です。旅のはじまりに列車名の意味を知ることで、移動中の時間がもっと楽しく、思い出深いものになるかもしれません。

新幹線の愛称はどうやって決まる?

新幹線の名前は、鉄道会社が独自に選定する場合もありますが、地域の声や乗客の意見を取り入れるために一般公募で決まることもあります。

一般公募は、広く国民から愛称のアイデアを募集するもので、地域に根ざした名前や時代を反映した言葉が多く集まります。応募された中から、響きの良さや意味のわかりやすさ、地域との親和性、将来の展望などをもとに候補が絞られていきます。

たとえば「つばめ」は、かつての特急列車の愛称としても知られ、九州地方の人々に長く親しまれてきた名前です。また「さくら」は、日本を象徴する花であり、春の訪れや新たなスタートを連想させることから、旅の始まりにふさわしいと評価されました。

これらの名前は、九州新幹線の愛称として採用され、今ではその地域を代表する存在として定着しています。

選ばれる名前には、単に音の響きや見た目の印象だけでなく、誰もが覚えやすく、口にしやすいこと、そして何より「その列車に乗りたくなるような魅力」が込められていることが大切にされています。このように、ネーミングは新幹線と乗客の心をつなぐ大事な役割を果たしているのです。

公募や意味を込めたネーミングの舞台裏

公募の場合、まず広く一般から名前のアイデアが募集され、多くの応募の中から鉄道会社が一次選考を行います。この段階では、送られてきた名前の数や内容、提案者の想いなども参考にしながら、一定数の候補が絞り込まれていきます。次に、社内での検討や外部専門家の意見を取り入れながら、最終的な選定が行われます。

選考の際には、名前の意味や語感(響き)、地域との結びつき、視認性・記憶への残りやすさなど、さまざまな視点から慎重に検討されます。とくに、新幹線という多くの人が利用する公共交通機関にふさわしい、親しみと信頼感を持てる名称が求められます。

さらに、その名前が長く使われていくものであることから、時代を越えても色あせない普遍性も重視されます。こうして選ばれた名前は、多くの人に愛され、利用者の記憶に残る「顔」として、新幹線の魅力を支えていくことになります。

新幹線の名前から見る、日本の思いと未来

名前に込められたスピード・希望・調和

新幹線の名前には、単にスピードや性能を示すだけでなく、人々の希望や社会全体の進歩への願いといった、深い意味が込められています。

たとえば「のぞみ」は、未来への期待や夢の実現といった強い願望を象徴しており、利用者の前向きな気持ちを後押ししてくれる存在でもあります。また、「ひかり」は明るさや新しい時代の到来を感じさせる名前で、列車に乗る体験自体に明るい印象を与えてくれます。

こうした名前は、日常的に使われるなかで自然と浸透し、多くの人に親しまれてきました。それぞれの名称には、日本がこれまで築いてきた鉄道技術の歩みと、それを支えてきた人々の努力が込められており、新幹線が単なる移動手段を超えて、日本の発展や創造性を象徴する存在となっていることを物語っています。

新幹線の名前を知ることで、その背後にある物語や背景を感じ取ることができ、より豊かな旅の体験につながっていくのではないでしょうか。

進化する新幹線とこれからの展望

今後も新しい車両や路線の開業が各地で予定されており、新幹線の進化はこれからも止まることはありません。新技術を取り入れた次世代車両の導入や、これまでアクセスしにくかった地域への路線拡張など、新たな展開が期待されています。

たとえば、リニア中央新幹線の開通により、さらなる高速化が実現しようとしており、日本の鉄道は次のステージへと進もうとしています。

これらの進化には、時代ごとの社会のニーズや技術力の向上が反映されており、それは新幹線の名前にも表れています。列車の名称を通じて、その時代に求められていた価値や願いを感じ取ることができるのです。

そのため、新幹線に乗る際は、ただ移動するだけでなく、列車名の意味や背景に思いを巡らせてみることで、旅がより一層味わい深いものになるでしょう。

これからも進化し続ける新幹線と、その名前に込められた想いに触れることで、日本の鉄道文化に対する理解も深まり、移動そのものがひとつの学びや感動の体験になるかもしれません。

まとめ:名前の意味を知ると、旅がもっと楽しくなる

新幹線の名前には、スピードや利便性といった実用的な側面だけでなく、日本の伝統や文化、地域の個性、さらには未来への願いやビジョンといった、さまざまな意味が込められています。

たとえば「のぞみ」には前向きな気持ちや希望が、「ひかり」には明るさや新時代の幕開けが象徴されています。こうした名前の一つひとつが、ただの列車名ではなく、その時代背景や社会の空気、そして多くの人々の思いを映し出しているのです。

普段、何気なく「のぞみに乗る」「ひかりで移動する」と言っているかもしれませんが、その裏側には鉄道に関わる人々の努力や創意工夫、利用者への思いやりが込められていると考えると、旅の時間がより味わい深く感じられるでしょう。名前の由来を知ることで、目的地に向かうだけの移動が、ちょっとした学びや気づきのきっかけになることもあります。

これから新幹線に乗る際は、どの列車に乗るかを選ぶときに、ぜひその名前の意味や歴史にも注目してみてください。知っているようで知らなかった「名前」に込められた思いを知ることで、あなたの旅が少しだけ特別なものになるかもしれません。