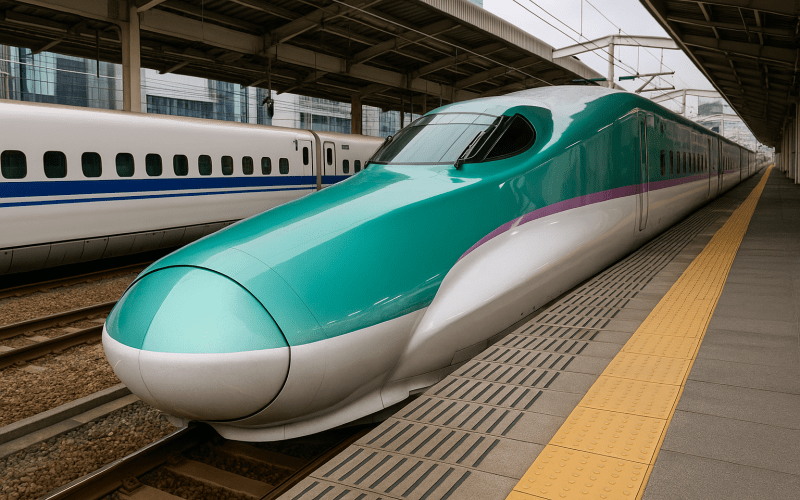

長距離の新幹線移動中、「スマホの充電、足りるかな…?」と思ったことはありませんか?

最近では多くの新幹線にコンセントが設置されていますが、すべての座席にあるとは限らず、「どの席なら使えるの?」「USBもあるの?」と迷ってしまう方も多いはずです。

この記事では、新幹線のコンセントの設置場所について、座席の位置や車両のタイプごとにわかりやすく解説。さらに、実際の使い方やマナー、あると便利な持ち物まで紹介します。

事前にチェックしておけば、移動中もスムーズにスマホやPCを充電できますよ!ビジネス利用の方も旅行中の方も、快適な車内時間を過ごすためにぜひ参考にしてください。

新幹線にコンセントってあるの?基本情報を解説

長時間の移動中、スマートフォンやノートパソコンのバッテリーが心配になることってありますよね。

そんなとき気になるのが「新幹線にコンセントってあるの?」という疑問。実は、近年の新幹線では多くの車両でコンセントが設置されています。

ただし、すべての車両・すべての座席にあるわけではないので、事前にチェックすることが大切です。

全車両にあるわけではない?コンセントの有無を確認しよう

コンセントの有無は、路線や車両の型式によって大きく異なります。近年の新型車両では、利便性向上の一環としてコンセントが標準装備になっていることが多く、ビジネス利用者や観光客にも好評です。

しかし、旧型車両や一部の中間車両などでは、未だにコンセントが設置されていない場合もあり、期待していたのに使えなかったという声も聞かれます。また、同じ車両形式でも編成によって異なる仕様があるため注意が必要です。

こうした情報を把握するには、乗車前にJR各社の公式サイトや列車の設備案内を事前に確認しておきましょう。特に長距離移動や出張などで確実に充電環境を確保したい場合は、型式だけでなく座席のタイプや車両の位置まで細かく調べておくことがおすすめです。

最近の新幹線は充電しやすい?最新車両の傾向

最近登場したN700S(東海道新幹線など)やE7系(北陸新幹線)などでは、ほぼ全席にコンセントが備えられており、充電環境がかなり充実しています。

車内でスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどを利用する方にとっては非常にありがたい装備で、動画視聴やオンライン会議、資料作成など、移動中でもさまざまな作業が可能になります。

特にビジネス利用者や旅行者にとっては嬉しいポイントであり、長時間の移動を快適に過ごせる大きなメリットといえるでしょう。

さらに、複数デバイスを持ち歩く方にとっても、環境が整ってきているのは心強いですね。

座席によって違う!コンセントの場所をチェック

座席の位置によってコンセントの設置場所や有無が変わるため、座る位置も意識して選ぶとより快適に過ごせます。

窓側・通路側・中央席での違いとは

例えば、東海道新幹線のN700AやN700Sでは、窓側と最前列の席には足元にコンセントがあることが多く、中央席や通路側にはないこともあります。

特にビジネス利用でノートパソコンを使いたい方や、スマホで長時間動画を視聴したい方にとっては、コンセントの有無が座席選びの重要な判断材料になるでしょう。

コンセントの位置が足元にある場合はやや探しづらいこともありますが、一度場所を把握すれば快適に利用できます。

一方で、N700Sではすべての座席にコンセントが付いています。通路側や中央席でも確実に電源が確保できるため、座席位置を気にせずチケットを予約できるのは大きなメリットです。

グリーン車と普通車のコンセント事情

グリーン車は快適性が重視されているため、比較的早い段階から各席にコンセントが設置されていました。

座席の間隔が広く、落ち着いた空間の中で電源を確保できることから、ビジネスパーソンや長距離移動を快適に過ごしたい利用者にとって、非常に魅力的な設備となっています。

さらに、最近では普通車でも新型車両であればコンセントが設置されていることが一般的になってきており、より多くの利用者が充電環境を享受できるようになりました。

一部の車両では、全席にコンセントがあるほか、USBポートも併設されているケースもあり、快適性の面でグリーン車と遜色ない設備が整いつつあります。

足元?肘掛け?実際にある場所のパターン

コンセントの場所は座席の足元や肘掛けの側面などさまざまで、どこに設置されているかは車両によって異なります。

足元にある場合は、少し身を乗り出して確認しないと気づきにくいこともありますが、一度場所を覚えておけば次回以降はスムーズに使えるようになります。

肘掛けの横や、テーブルの下側に設置されているタイプも多く、特に新型車両では利用者が気づきやすいよう工夫されています。

また、窓枠の下や座席の背面に埋め込まれていることもあり、見逃しやすいため、座ったらまず周囲をよく確認してみるのがおすすめです。

コンセントの種類もAC電源だけでなくUSBポートが併設されている場合もあるので、複数のデバイスを同時に充電したい方にとっても便利です。

路線別に見る!新幹線のコンセント事情

新幹線と一口に言っても、路線ごとにコンセントの設置状況は異なります。

東海道・山陽新幹線のコンセント設置状況

N700系・N700A・N700Sが主力のこの路線では、コンセントの普及率は高いです。

N700Aまでは、窓側や一部座席に限定されることもありましたが、ビジネス用途に対応するため比較的早い段階から導入が進められてきました。

そして、特にN700Sでは大きな進化を遂げ、全席にコンセントが設置されているため、ビジネスや観光での長距離移動も快適に過ごすことができます。

車内でスマートフォンを充電しながら仕事をしたり、タブレットで映画や動画を楽しんだりと、移動時間を有効に活用できるのは大きな魅力です。

また、N700SではUSBポートが併設されている場合もあり、複数デバイスの同時利用にも対応できる柔軟性が強化されています。

東北・北海道・上越・北陸新幹線の特徴

これらの路線ではE5系やE7系、H5系などの新型車両でコンセントが整備されています。

特にグランクラスやグリーン車では、快適性を重視した設計がされており、標準装備として各席にコンセントが完備されています。

また、リクライニングや読書灯などと同様に、ビジネス利用にも配慮された空間づくりが特徴です。

普通車においても、窓側や先頭・最後尾の席には設置されていることが多く、通路側や中央席には設置されていない場合もありますが、車両の種類や編成によっては全席に備わっているケースも増えています。

特にE7系やH5系の一部ではUSBポートが併設されている座席もあり、スマートフォンやモバイル機器の充電がよりスムーズに行えるようになっています。

車両形式による違いも知っておこう

同じ路線でも、運行される車両の型によってコンセントの有無が異なります。

たとえば、最新型のN700SやE7系では全席にコンセントが設置されていることが一般的ですが、同じ東海道新幹線でもN700A以前の車両では一部の座席にしか設置されていないことがあります。

また、定期運行と臨時便、さらには車両の編成内容や増結状況によっても設備の有無が変わることがあるため、細かく確認しておきましょう。

型式が古いと設置されていない可能性が高いため、型式名(N700系、E7系など)を目安に選ぶと良いですね。

さらに詳しい情報を得るには、乗車予定の列車の型式や号車情報をJR公式サイトや鉄道情報サイトなどで事前に確認するのがおすすめです。

コンセントを使う際の注意点とマナー

快適な移動を実現するためには、コンセント利用時のマナーも大切です。

使用時間や電力に制限はある?

基本的に制限はありませんが、消費電力が高い家電(ドライヤーや電気ポットなど)は使用できない場合があります。

これは、新幹線のコンセントが主にスマートフォンやノートパソコンなどのモバイル機器の充電を想定して設計されているためです。

そのため、長時間の利用でも安定して電力が供給されるよう配慮されている一方で、高出力を必要とする機器の使用は電源トラブルの原因になる恐れがあります。

また、列車内の電源設備は複数の乗客と共有しているため、一部の座席で過剰な電力消費があると、他の利用者にも影響が出る可能性があります。

したがって、公共の場であることを意識し、充電のみに用途を限定し、想定外の利用は避けるよう心がけましょう。

周囲への配慮とマナーを忘れずに

延長コードの使用や大きな充電器の持ち込みで他の乗客のスペースを侵害しないよう注意しましょう。

特に通路側の座席では、コードや機器がはみ出すことで通行の妨げになる場合もあるため、収納や配線の位置には十分配慮する必要があります。

音が出る機器についても、イヤホンの音漏れや通知音などが周囲の迷惑にならないよう、音量を最小限に設定したり、マナーモードを活用するのがおすすめです。

さらに、混雑時や夜間には一層の気配りを意識し、快適な車内環境の維持に協力しましょう。

スマホやPCの充電に便利!あると安心な持ち物リスト

移動中の充電をスムーズにするために、あると便利なアイテムを紹介します。

USB対応充電器や延長コードの活用法

座席によってはUSBポートのみ設置されているケースもあります。

特に最新型の新幹線では、従来のAC電源ではなくUSBポートだけを備えたタイプも登場しており、スマートフォンやタブレットの充電には便利ですが、ノートパソコンの充電などには対応できない場合があります。

そのため、USBケーブルとACアダプターの両方を準備しておくとよいでしょう。さらに、USB-C対応の高速充電器や変換アダプターも一緒に持っておくと、さまざまなデバイスに対応できるので便利です。

延長コードを使えば隣の人とシェアすることもできますが、コードが通路を塞がないように注意したり、引っ掛け事故を防ぐためにケーブルバンドなどで整理することがマナーとして求められます。

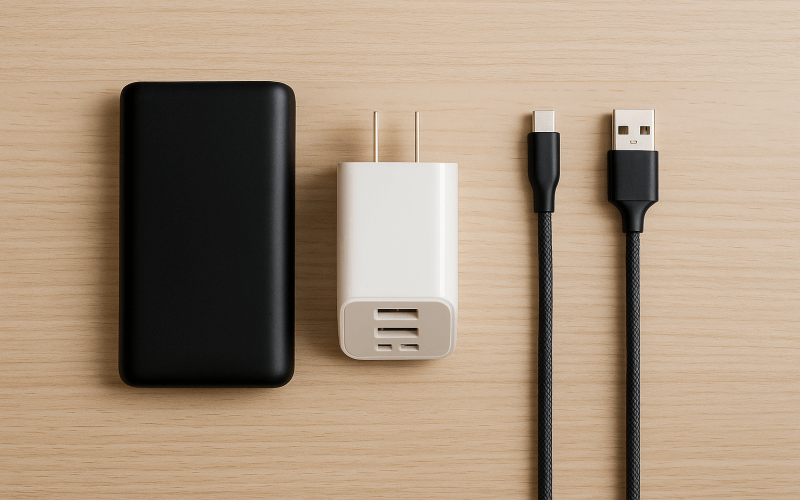

モバイルバッテリーを併用するメリット

もしもコンセントが使えない場合に備えて、モバイルバッテリーを持っておくようにしましょう。

特に満席時や古い車両に乗車した際など、思い通りに電源が使えないこともあるため、携帯型の電源を準備しておくと心強いです。

充電切れの不安を減らすことができ、SNSや地図アプリの使用、写真撮影などの普段使いはもちろん、仕事でメールや資料確認をしたい方にも役立ちます。

さらに、モバイルバッテリーの容量が大きいものを選べば、スマホだけでなくタブレットやポケットWi-Fiなど複数の機器を同時に充電できるため、長距離移動時にはとても重宝します。

乗車中にスマホで動画を見たり音楽を楽しむ方にとっては、バッテリー切れを防ぐ必須アイテムと言えるでしょう。

まとめ:新幹線で快適に充電するために

新幹線のコンセント事情は、年々便利になっていますが、車両や座席の位置によって違いがあります。

事前に車両の情報をチェックし、必要なアイテムを準備しておけば、移動中も快適に過ごすことができます。

マナーを守ってスマートに充電を活用し、快適な新幹線の旅を楽しんでくださいね。